Hace unos años saltó a la prensa la noticia del descubrimiento de una estafa que afectó a un buen número de parejas de novios de Mataró que estaban en los preparativos inmediatos de sus bodas; recuerdo que se habló mucho de ello entonces. Para unos, lo que tenía que ser el día más feliz de sus vidas se tornó en una jornada amarga al descubrir el embuste; y para otros, la preparación de la boda se convirtió en un calvario al enterarse de la existencia de unos créditos que tendrían que pagar. Detrás de la oferta de una agencia que gestionaba todos los aspectos materiales de la celebración de la boda, había una estafa de créditos bancarios que el supuesto gestor hacía pedir o pedía a los novios, embolsándose él una diferencia muy jugosa. La trascendencia mediática de los hechos y el cerco policial provocaron que el autor de las estafas decidiera poner un fin trágico a su vida. Fue ciertamente una noticia espantosa que dejó un gran poso de tristeza.

Una abogada de una de las empresas con las que trabajaba el estafador dijo que este hombre no era consciente de la gravedad de los hechos hasta el momento en que se dieron a conocer en la prensa, radio, televisión e internet. Oír un comentario así da grima y sobrados motivos para reflexionar: ¿Cómo es posible que un hombre que usa la mentira para ganar dinero y se apropia fraudulentamente de los bienes ajenos no se dé cuenta de la gravedad de los hechos que está cometiendo?, ¿tan deformada había quedado su conciencia? ¿Por qué había ignorado la existencia del séptimo mandamiento de la Ley de Dios, que prohíbe robar, y también del octavo, que condena la mentira? Por otra parte, si hubiera tenido en cuenta la regla de oro, que nos manda tratar a los demás como queremos que ellos nos traten y que es una regla elemental de conducta, presente en todas las culturas, ¿no habría captado que estaba obrando mal y que sus actos tendrían gravísimas consecuencias tanto para los afectados como para sí mismo?, ¿habría admitido él que le hubieran hecho lo mismo que él hacía a los demás? Nos dice el apóstol San Pablo que «cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios» (Rm 14,12).

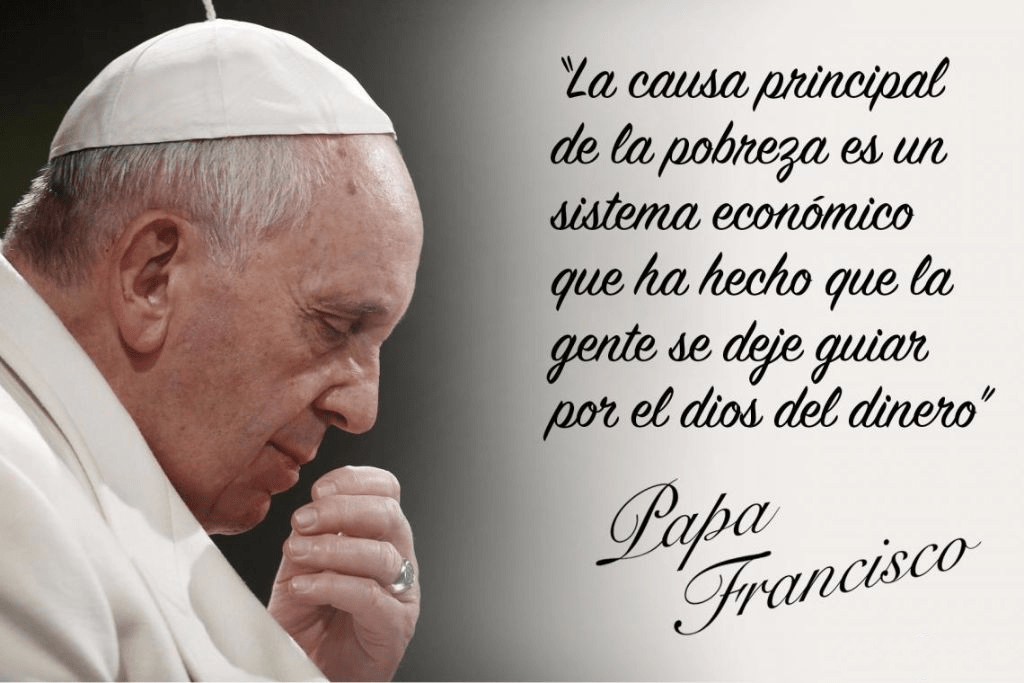

No sabemos si este desdichado, después de cometer el acto que lo llevó a la muerte, tuvo tiempo de arrepentirse de todo el daño hecho y del haberse quitado la vida, ni si pudo dar lugar a la manifestación en él de la misericordia de Dios, ¡ojalá haya sido así! Sin embargo, sus acciones habían sido las propias de alguien que, en la avidez o en la necesidad de dinero, olvida la ética más elemental y acaba perdiendo los papeles, hasta el punto de despreciar también el valor sagrado de la vida. Los ídolos acaban devorando a sus adoradores, y el dinero –Mammon, tal como lo llamaba Jesucristo– no es una excepción.

La Cuaresma es una buena ocasión para luchar contra la tentación y expulsar a todos los ídolos de nuestro corazón y nuestra vida. Es la oportunidad de recuperar los papeles y poner nuestra vida bajo la guía del Señor.