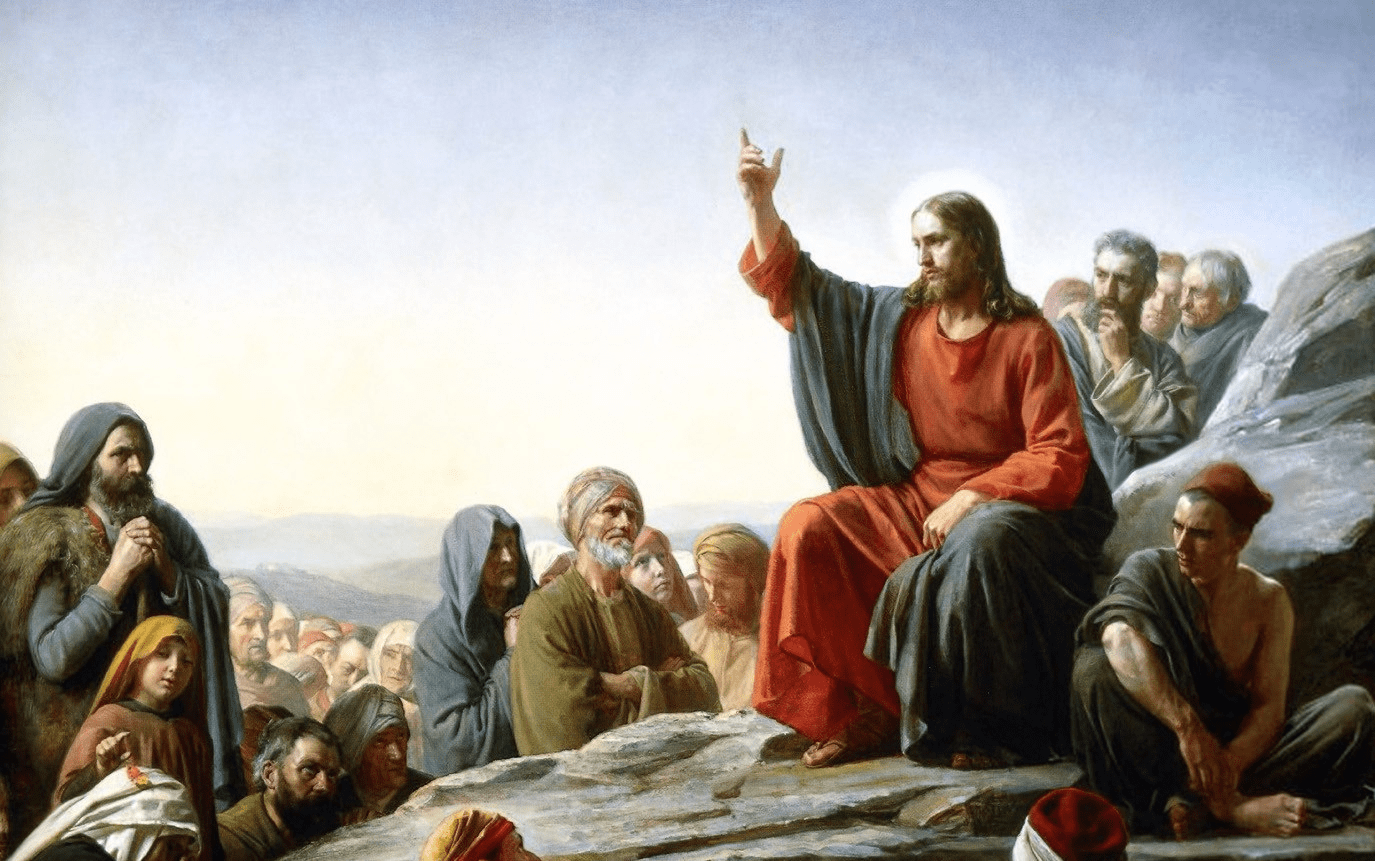

Celebramos ya el tercer domingo de Cuaresma, en el que Cristo se nos revela como el agua viva que salta hasta la vida eterna. Cristo es el agua que apaga nuestra sed y es el que pone el manantial de esta agua en nosotros. Pero tal y como nos lo narra el pasaje del evangelio, Jesús se tiene que encontrar con una mujer sedienta, que es la samaritana, para que, aprovechando la oportunidad, él se pueda revelar como el agua límpida y pura que no encontraremos en ningún otro pozo.

Jesús se hace el encontradizo y le pide primero de beber a la mujer, sabiendo que le dará una agua picada e insalubre, pero Cristo quiere que ella se dé cuenta. Vemos así como Cristo en ocasiones tiene que beber del agua que le damos para que por el daño que le causamos nos enteremos de nuestras enfermedades.

Jesús le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. (Jn 4, 16-19).

Nosotros también tenemos hoy una gran sequía que nos va consumiendo por dentro, y que nos aleja de la salvación que es el agua viva. Lo peor es no querer darse cuenta de los síntomas. El fingimiento voluntario es algo que nos degrada como seres humanos. En estas últimas semanas ha salido a la palestra un debate que estaba hasta la fecha activo pero no en erupción. Me refiero a los argumentos en los que se viene acusando de odio, discriminación, ofensa e intolerancia, a los que ponemos el acento en la biología y no en el sentimiento de cada uno, respecto al supuesto derecho de elección del género deseado o del sexo. Palabras por cierto (odio, discriminación…) cada vez con menos significado.

Podemos fingir que no pasa nada porque podríamos comulgar con otra rueda de molino más, pero la oportunidad que nos da el escaparate de los medios sería bueno aprovecharla y recordar, no la ideología, sino la visión que del hombre y la mujer tiene Dios, y queremos tener también nosotros con todos: la verdad, pero siempre con amor.

El hombre y la mujer están hechos «el uno para el otro»: no que Dios los haya hecho «a medias» e «incompletos»; los ha creado para una comunión de personas, en la que cada uno puede ser «ayuda» para el otro porque son a la vez iguales en cuanto personas («hueso de mis huesos…») y complementarios en cuanto masculino y femenino. En el matrimonio, Dios los une de manera que, formando «una sola carne» (Gn 2,24), puedan transmitir la vida humana: «Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra» (Gn 1,28). (Catecismo de la Iglesia Católica, punto 372).

Parece que en este nuevo milenio el hombre moderno, a gran escala y a pequeña escala, quiere hacer desaparecer dos elementos indispensables de la vida humana: la procreación y el instinto de supervivencia. ¿Cómo? Con dos lemas muy conocidos: no tengas hijos, descubre tu género (puede haber hasta veintitrés diferentes) y, no a la violencia, incluso no a la legítima defensa.

El mundo loco que nos gobierna parece que ha abandonado hasta lo que dice la ciencia y la biología (la naturaleza se equivoca y hay que asignarte otro sexo), y ya sólo nos gobierna el gusto, la sensación o la opinión. Señor danos de tu agua viva, Patriarca San José ruega por nosotros.