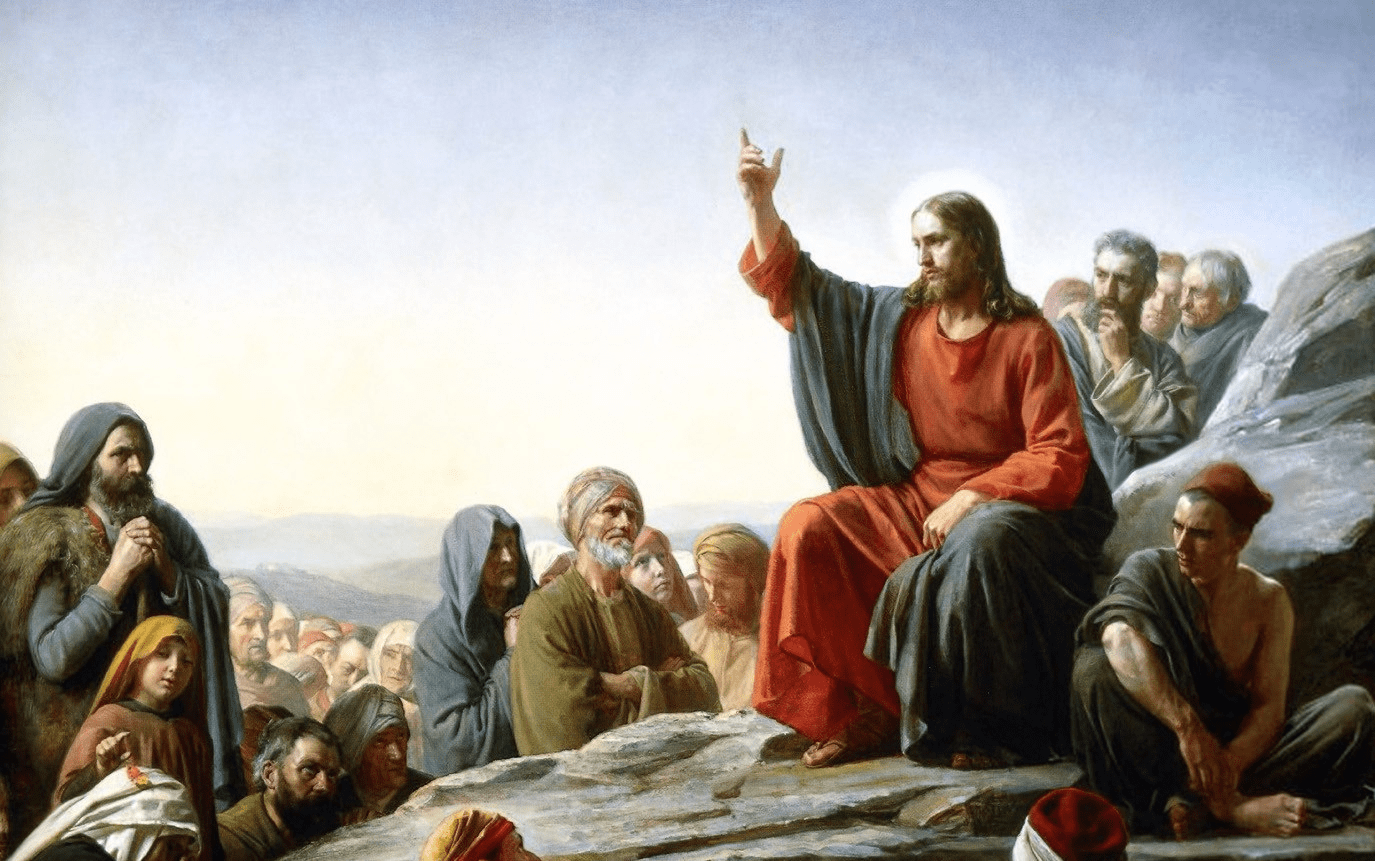

Hoy muchos se presentan como la luz del mundo. No son pocos los que reclaman para sí mismos la cualidad de ser sal y luz de la humanidad. Políticos llamados a ser salvadores, científicos con complejo de creadores, médicos que pretenden ser dueños y señores de la vida y de la muerte, pensadores que creen ser conocedores de todos los misterios del ser humano, teólogos y eclesiásticos que se sienten poseedores de Dios…, todos pretenden saber la verdad sobre lo humano y lo divino y, por eso, piensan que están capacitados para iluminar al resto de la humanidad.

Nuestro mundo está iluminado por la conveniencia personal. Es bueno lo que me conviene, y lo que no me conviene es malo; y este axioma se convierte en uno de los máximos criterios de discernimiento: la propia conveniencia, mi propio interés, lo que a mí me va bien. Mi ego, en definitiva, por encima de todo y de todos. E incluso elevado al nivel de categoría, de valor fundamental. Naturalmente, desde esta perspectiva, todo está permitido, todo vale si me conviene y me gusta; éste es el criterio de discernimiento, esto es lo que se invoca a la hora de escoger, de valorar y de tomar decisiones.

Nuestro mundo también está iluminado por la exigencia de los derechos. Hablar de deberes no es conveniente, pero sí de los derechos y solamente de ellos. Hay derecho a la huelga, pero no hay deber de unos servicios mínimos, o de respetar a quien no quiera hacer huelga. Hay derecho a usar libremente el propio cuerpo, pero el deber de la responsabilidad con las consecuencias que eso comporte brilla por su ausencia; los resultados «inconvenientes» simplemente se eliminan. Hay derecho a la libertad de expresión, pero no existe el deber de respetar y de no ofender al prójimo. Hay derecho a ejercer libremente tareas informativas, pero no hay obligación de hacerlo responsablemente.

Y también ilumina a nuestro mundo el presunto valor moral de lo que es mayoritario. Si la mayoría lo hace, entonces es bueno; si lo dice la mayoría, así debe ser. Si la masa acepta esto es porque lo necesita. Si los políticos consensuan algo, es porque conviene. Si todo el mundo piensa así, éste es el pensamiento correcto. Si la mayoría lo rechaza, es malo. Si nadie lo quiere, entonces hay que rechazarlo. ¡Qué fácil es manipular a la opinión pública! Las consecuencias que podemos extraer de este peligro de manipulación son de pesadilla. Según el pensamiento políticamente correcto, no hay nada definitivamente bueno o malo, sino que todo depende de lo que la mayoría sienta o, lo que es lo mismo, de la moda, de lo que se lleve y, en el fondo, de lo que algunos manipuladores espabilados quieran que esté de moda, que se lleve y que sea la opinión de la mayoría.