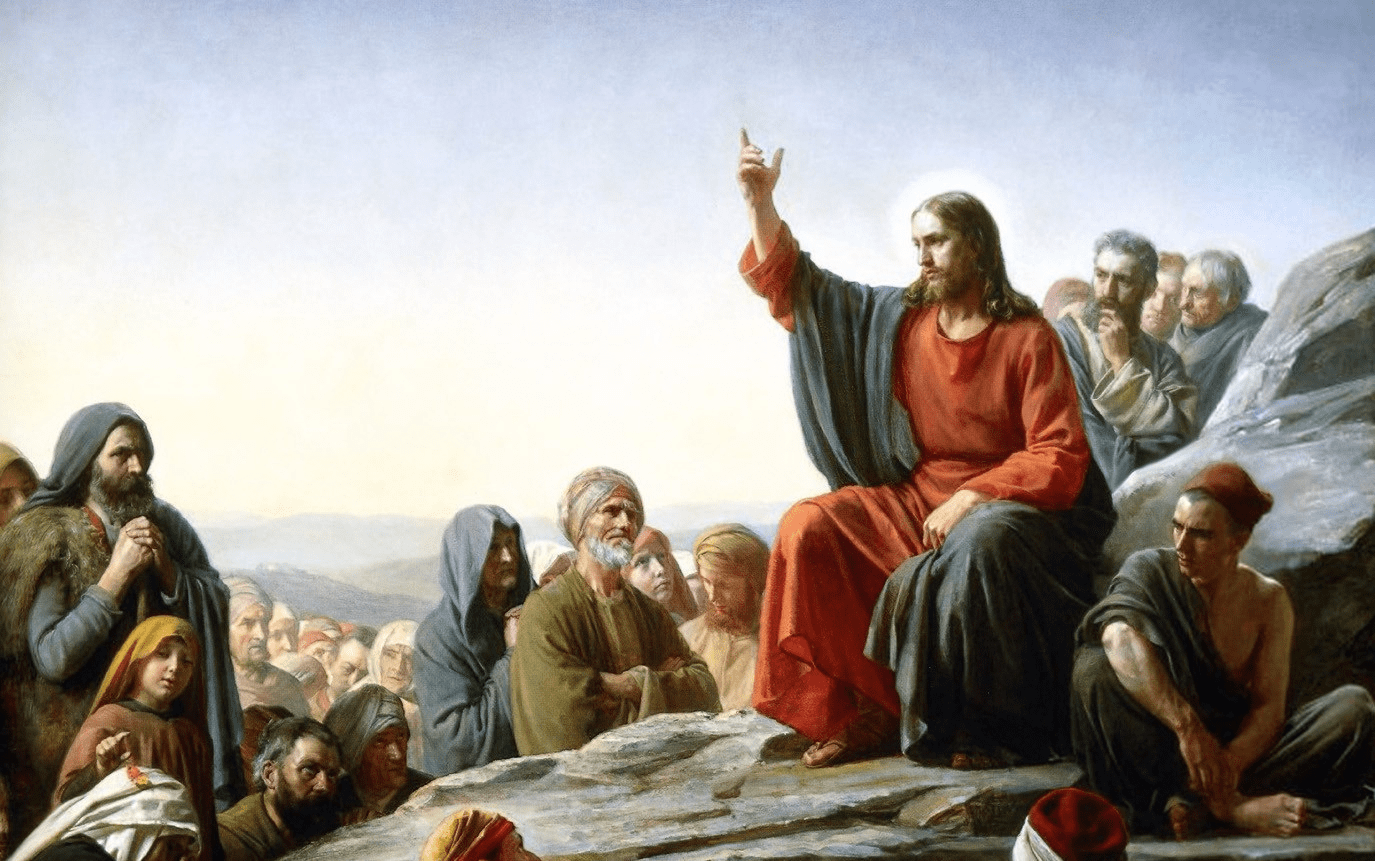

Jesucristo nos pide amar a nuestros enemigos. Dado que debo amarlos, también he de saber quiénes son mis enemigos. Intentaré enumerar algunas categorías de ellos:

1) El diferente. Aquél que no comparte mis gustos ni mis ideas, tampoco mi punto de vista y mis esquemas. Aquél con quien no me puedo entender. No podemos soportarnos –sin que medie mala voluntad–. Entre nosotros hay incompatibilidad de caracteres, de mentalidad y de temperamento. Nuestra proximidad es fuente de incomprensiones y sufrimientos continuos.

2) El adversario. Aquél que siempre está contra mí y me desafía con hostilidad. En cualquier discusión siempre me rebate. Me critica inexorablemente en todo lo que hago y en todo lo que propongo. Contradice mis ideas e iniciativas. No me perdona nada ni me deja pasar una. Es un muro compacto de hostilidad preconcebida.

3) El pelmazo. Aquél que tiene el poder de irritarme hasta la exasperación. Se divierte haciéndome perder el tiempo, se entromete en los momentos más inoportunos y por los motivos más banales. Pedante, insoportable, chafardero, curioso, indiscreto. Me obliga a oír tabarras interminables y confusas. Me embiste con un torrente de charlatanería para explicarme una estupidez que me sé de memoria. Me explica sus minúsculas penas que dramatiza hasta convertirlas en tragedias de dimensiones cósmicas. No tiene respeto por mi tiempo, mis obligaciones y mi cansancio. Es más, encuentra una especie de gusto sádico por aprisionarme en la viscosa telaraña de sus tonterías.

4) El astuto. Aquél que es desleal, especialista en bromas pesadas, de doble juego por vocación. Me arranca una confidencia para venderla inmediatamente a quien muestra interés. Me pone buena cara y me sonríe por delante, pero, por detrás, me clava una puñalada en la espalda. Me dice una cosa, piensa otra y hace una tercera. Por delante me alaba exageradamente; pero después, cuando ya no estoy, me destruye con una crítica despiadada. Es el típico individuo del que no te puedes fiar; tira la piedra y esconde la mano.

5) El perseguidor. Aquel que me hace daño intencionadamente, con la calumnia, la maledicencia, la insinuación molesta, los celos más desenfrenados. El que goza humillándome, el que no me deja tranquilo con su malignidad.

Después de catalogarlos, ¿cómo de comportarme con ellos o con tantos otros? Lo primero es que conviene reconocerlos, lúcida y honradamente. Sólo si señalo exactamente el campo enemigo, marco también el campo de mi amor. En efecto, el cristiano debe internarse también en territorio enemigo, no se puede quedar parado en el “próximo”. Además, es preciso no aceptar esta situación de enemistad como definitiva, sino que debo comprometerme a removerla y encararla hacia otra dirección. Me niego a considerar esta situación como inmutable; por eso estoy dispuesto a pagar personalmente para transformarla en una situación de amor y de amistad. Y si en alguna circunstancia me veo atrapado por un sentimiento de desánimo, porque la empresa me parece desesperada, entonces miro a la cruz y me doy cuenta de que, a través de la Cruz de Cristo, ha entrado en el mundo una posibilidad infinita de reconciliación. También mi enemigo es uno de aquellos por los que Jesucristo ha dado su vida, Junto a la Cruz, mi enemigo es un hermano de sangre, la sangre de Cristo.