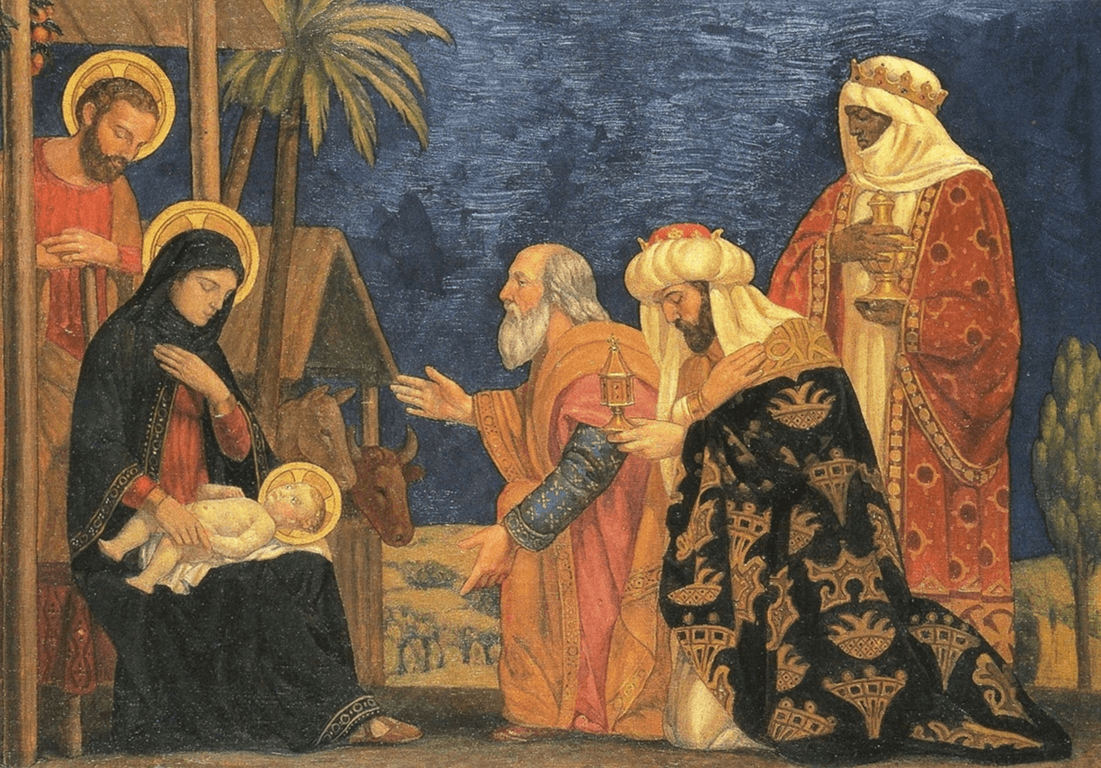

Respecto a los demás tiempos litúrgicos, la Navidad es un tiempo breve, pero intenso, lleno de celebraciones y vivencias. ¿No es verdad que quizás este ritmo tan intenso, en el que se precipitan también las celebraciones familiares y sociales, puede llevarnos a un cierto cansancio, o incluso a dar una gran importancia a los actos profanos en detrimento de las ceremonias litúrgicas en las que nos encontramos como miembros de la gran familia de los hijos de Dios? Hoy, en este segundo domingo después de Navidad, la Iglesia nos invita a reposar un poco y a centrarnos en el gran acontecimiento que estamos celebrando y viviendo mediante una actitud más contemplativa. Hoy no es una fiesta determinada, como puedan serlo Navidad, su Octava, la Sagrada Familia, Santa María en el primer día del año, o la Epifanía, sino que es simplemente domingo: el día del Señor por excelencia, por encima de las fiestas de entre semana, como San Esteban o los Santos Inocentes. Es un domingo que, dentro del cuadro de la Navidad, nos presenta una faceta muy hermosa del misterio de Cristo, una faceta que no tiene nada de abstracto ni de ideológico: el Dios Padre creador de todo ha entrado en la historia concreta de los hombres por medio de la persona de su Hijo. Este Hijo ha sido anunciado en el Antiguo Testamento como la Palabra definitiva de Dios, una Palabra que se ha hecho carne y ha establecido su morada en medio de nosotros.

En Jesús todo es Palabra: sus hechos y sus mismas conversaciones, pero él mismo es Palabra. A través de él vemos a Dios, experimentamos la misericordia del Padre y alcanzamos el conocimiento vivo de cómo es Dios mismo, un Dios bien diverso de cómo lo imaginamos o lo presentamos los hombres. Por medio de Jesucristo, que, al nacer como hombre, entra a formar parte de la realidad creada, el mundo entero se llena de la salvación de Dios y renace a la esperanza. La entrada de Cristo en el mundo es la revelación de Dios, una revelación que podemos conocer y acoger personalmente. Sin embargo, para muchos esta Palabra, que es Cristo, no tiene sentido. Dios es para ellos un vago recuerdo de la infancia o una idea que surge ante la impotencia o el dolor. Dios está fuera de la vida de muchas personas. El ateísmo y la indiferencia religiosa no es ya un problema de unos pocos, de gente rara, sino que es algo que se ha extendido mucho y afecta cada día a un mayor número de hombres y mujeres. «¿Para qué sirve Dios?», nos habrán preguntado más de una vez. ¡Cuantas veces los creyentes nos tenemos que enfrentar con una apreciación de Dios falsa y utilitarista que estaría dispuesta a aceptarle como el recurso en los casos desesperados, o como una milagrosa agencia de seguros que todo lo resuelve! Frente a esta pobre idea de Dios, es preciso acercarse al testimonio de Jesús:

A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

La celebración eucarística es el momento en que los creyentes en el Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo experimentamos lo que significa conocer a Dios a través de Jesús. La Palabra proclamada es revelación, pero también lo es el Cuerpo y la Sangre del Señor que comemos en caridad fraterna. Todos somos llamados a alimentarnos en este renovado banquete preparado por la Sabiduría de Dios. La comunidad cristiana es depositaria y continuadora de la misión de Jesús. En la raíz del ateísmo y de la indiferencia de muchos está un insuficiente o nulo testimonio del mensaje cristiano. Se hace necesario mostrar el auténtico rostro de Dios en la vida profesional, familiar y social.